Particolarmente indicato per:

Chi viaggia, con la mente, col cuore e poi coi piedi, conservando l’animo puro e la capacità di sorprendersi davanti alla bellezza.

Cosa ci troverò?

Amicizia, famiglia, amore, lealtà. Ci troverai un circo di gente bizzarra, persone che si sono un po’ scelte un po’ trovate, e che insieme hanno costruito ricordi per sentirsi meno stranieri.

Viola è un fiore, un colore, uno strumento; è una bambina con gli occhi grandi in cui entra un mondo intero, quello che percorre in lungo e in largo con la sua famiglia di circensi un po’ rattoppati. Mamma francese, papà olandese, è una giovane cittadina del mondo che ama collezionare sassi, perché è un po’ come avere l’intero mondo in una stanza.

E, in mezzo a tante ragazzine che devono crescerere in fretta per salvare sé stesse e gli altri – penso a Eleven di Stranger Things – ci offre un mondo diverso, una possibilità diversa, una purezza di sguardi e intenti che fa prendere aria al cuore. Non corre, non si affretta, si muove serena; non scappa, né deve proteggersi, c’è chi si prende cura di lei. Le è concesso di essere bambina, e di contagiare gli altri coi colori che porta dentro.

Dove puoi leggere la sua storia?

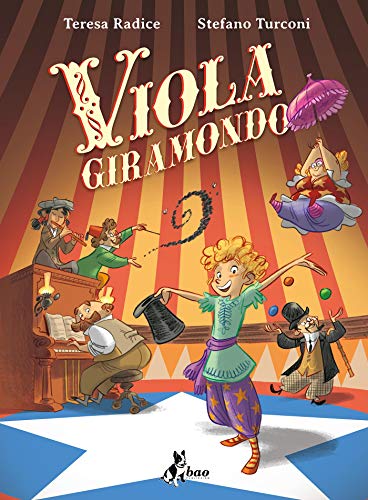

La trovi in Viola giramondo, una graphic novel del 2014, la prima di una serie di meravigliose perle del duo Turconi/Radice (come lo è del resto la Viola in carne e ossa, figlia degli autori, da cui il personaggio prende il nome). La novel, edita da Bao Publishing, di recente è stata ripubblicata in una nuova edizione, con una storia aggiuntiva e del bellissimo materiale extra (NOTA: il link NON è affiliato, non ci guadagno nulla, manco un’edizioncina variant).

Perché dovresti leggerla?

Be’, magari perché non hai i soldi per fare quel viaggio intorno al mondo che tanto sogni (credimi, ti capisco!): in quel caso, ci pensa Viola a portarti da Parigi, a New York, e poi a Providence, Halifax, e ancora a Venezia e sull’Himalaya e ad Amsterdam e in India.

O perché sognavi di partire col circo, e vivere in un mondo oltre i limiti di ciò che è noto, in cui magia presunta e reale abilità si amalgamano perfettamente per dare forma ai sogni più assurdi. E invece hai un lavoro precario che odi, vivi in un sottoscala di 20mq e ti chiedi ogni giorno perché insisti per una strada che non è tua.

O ancora perché ti senti straniera o straniero, che sia nella tua città, nel tuo Paese, al lavoro, nella tua cerchia di amici, o semplicemente nella tua pelle. Be’, anche in quel caso, il Circo de la Lune ti mostrerà come sia possibile sentirsi a casa quando si è nel posto giusto; del resto, come dice nonno Tenzin, essere straniero tra stranieri non è forse il modo migliore per sentirsi tutti fratelli?

Trama e personaggi

Il sipario si apre sulla Parigi del 1893, la città in cui il Circo de la Lune ha visto la luce, molti anni prima. Viola Vermeer ha una decina d’anni e la testa non tra le nuvole, ma tra i tramonti, visti ognuno in un posto diverso. Viaggia a bordo del suo carrozzone colorato, circondata di libri, pezzi di stoffa con cui ama creare cose, piccoli oggetti raccolti qua e là, e dell’amore della sua famiglia allargata.

Infatti, pur essendo meno corale di altri lavori di Turconi e Radice – penso a Il porto proibito, in cui molti personaggi avevano spazi dedicati -, Viola giramondo riesce comunque a regalarci delle figure che non si limitano a fare da comparse per riempire il vuoto di fondo, ma aggiungono carattere e ricchezza emotiva al testo.

Come non innamorarsi di mamma Amélie, donna cannone dal fisico importante e dalla sfrenata passione per i dolci? O di papà Konrad, entomologo minuto e un po’ svagato, riciclatosi domatore di insetti per seguire l’amore della sua vita? E poi c’è lo zio Arsène, burbero ma con un amore indescrivibile per quella sua nipotina un po’ stramba. Ancora, Samir e Fatima, fratello e sorella, che si sono aggiunti al gruppo in quel di Damasco, insieme allo scimmione Sindbad. E l’orchestrina, e Gennaro che cammina sul filo, e i clown, e tutti gli altri, su cui Noce Moscata e nonno Tenzin vegliano costantemente. Persone diverse che, come dice Viola stessa, lavorano insieme per creare qualcosa di cui nessuno, da solo, sarebbe capace.

Cosa ha lasciato a me

Come sempre nei lavori di questi due autori, i riferimenti a vari ambiti dell’arte e della letteratura non mancano. Si citano La dodicesima notte di Shakespeare, che offre lo spunto per il nome della protagonista, e Le mille e una notte, con lo scimmione che non a caso si chiama Sindbad. Senza contare poi degli special guest di tutto rispetto: il compositore ceco Antonín Dvořák, che diresse il Conservatorio Nazionale di New York e, non a caso, suonava anche la viola, e il pittore francese Henri de Toulouse-Lautrec, notoriamente amante di ultimi, diseredati, e di chiunque sentisse di “non appartenere” in un luogo.

Riassumendo, Viola giramondo è e da molte cose, ma ce ne sono tre che mi sono piaciute particolarmente:

1. è un viaggio in cui, per una volta, quello che conta non è la mèta – anche perché sarà subito seguita da un’altra, come succede nella vita – ma il viaggio stesso, ciò che scegliamo di fare del tempo che ci è dato. Infatti, è una storia che non inizia e non finisce, o almeno non nel senso canonico del termine. Ci è dato di vedere uno spaccato di vita, e poi chissà…

2. non solo non importa dove vai, non conta neppure da dove vieni: una volta che il Circo ti adotta, la tua lingua diventa la loro e la tua storia non sarà mai più inascoltata.

3. colore, colore, colore. Ogni pagina è un’esplosione così forte e bella da ricordarmi le cassette di pastelli che adocchiavo bramosa da bambina (l’hai fatto anche tu, di’ la verità?). Un colore che vive in mezzo ai colori.

E così, mentre Viola apprende le lezioni che la vita le insegna, incluse quelle più dolorose, apprendiamo qualcosa anche noi. Che ci vuole poco, a unire le persone: puoi avere un’orchestrina con sei musicisti che provengono da altrettanti Paesi, e lasciare che la musica permetta loro di capirsi.

Che la nostra vita è in mano nostra, e possiamo sceglierne di farne un’opera d’arte.

E che trattieni veramente solo quando lasci andare.

L.